Inicio de El hombre elefante

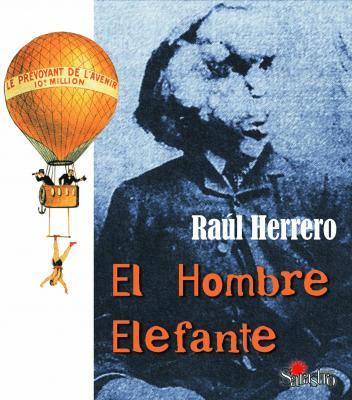

(Al desocupado lector le ofrezco en esta página el comienzo de mi obra teatral El hombre elefante. Hace unos días en este mismo lugar publicaba la noticia de su inminente aparición. Pues bien, a partir de ahora ya pueden solicitarlo en las mejores librerías si se atreven con semejante bocado egregio. El volumen incluye para postre otra obra teatral que homenajea a los cómicos del cine mundo y a los hermanos Marx, entre otras lindezas. Los datos de la publicación son los siguientes: El hombre elefante / El indómito y extraño caso de Gregoria, Libros del Innombrable, Colección Sarastro, Raúl Herrero ISBN-10: 84– 95399–84–9 ISBN-13: 978–84–95399-84–7 140 págs. Precio: 14,00 €)

ACTO I

La escena transcurre en un lugar apartado de un campamento de feriantes y artistas de circo. En escena varios carromatos que pregonan, en carteles de colores llamativos y dibujos extravagantes, la presencia de atracciones protagonizadas por seres increíbles. Resultaría apropiado que, en estos anuncios, se hiciera referencia a «El hombre de las tres piernas», «La mujer barbuda», «El hombre mujer», «El hombre mosca», «La mujer enana» y también, entre ellos, a «El hombre elefante». Por la escena se encuentran distribuidos útiles como cadenas, cuerdas, pesas típicas de un forzudo, objetos destinados a juegos malabares, capas y tramoya de mago… En el extremo derecho del escenario, visto desde el patio de butacas, una tela oculta un carromato-jaula donde El hombre elefante permanece encerrado y velado para las miradas. Esta zona del decorado debe pasar lo más desapercibida posible hasta que se introduzca en la acción. La escena se inicia al atardecer y finaliza al anochecer.

Cuadro I

Entra Brunilda. Camina de espaldas, de perfil, mientras propina patadas a alguien que, al principio, se mantiene fuera de la vista del público. Mientras Brunilda ejecuta esta danza pronuncia interpelaciones neutras como: «¡No te acerques!, ¡déjame!, ¡aléjate de la bolsa!». Entra en escena, a continuación, Clodoveo, con un sombrero de copa en la mano (o en la cabeza). Él intenta protegerse de las agresiones de Brunilda. Desde luego, este inicio no disimula cierta comicidad. El autor resalta que a Brunilda y Clodoveo los deben encarnar actores de baja talla, ya se trate de afectados por acondroplasia, o de personas que, por cualquier circunstancia, dispongan de las cualidades necesarias para asumir las necesidades físicas que imponen estos personajes.

Brunilda.—(Que sostiene entre las manos una bolsa de Judas o algo semejante.) ¡Aparta tus pezuñas sonoras del dinero!

Clodoveo.—(Mientras se aproxima a Brunilda para quitarle la bolsa.) ¡Por Dios bendito! No seas injusta, Brunilda. Cuando terminó nuestra actuación ese hombre, ese caballero, (remarca la palabra «caballero») tras incorporarse, dando un respingo, del asiento, aplaudió, dejó caer el sombrero en la arena y luego me miró, me miró a mí, y lanzó la bolsa a escena. (Clodoveo mientras habla gesticula y se quita y pone el sombrero varias veces.) Desde el comienzo del número nuestro benefactor no apartó la vista de mis piruetas, de mis cucamonas, de mis cabriolas… Por eso, al final, me regaló la bolsa. Me asiste la razón cuando afirmo que poseo más derecho que tú sobre ese dinero.

Brunilda.—El esclarecido señor te observaba de soslayo. En verdad, ese hombre mantenía la vista atornillada a mis pantorrillas. Además, alcancé la bolsa en la pista y ahora no la suelto aunque me muerdas.

Clodoveo.—Si quieres compartimos el dinero. Al fin y al cabo unas pocas monedas no se merecen tanta discusión.

Brunilda.—¡Uy, que no! Por el peso de la bolsa calculo que tendré al menos para un vestido… ¡y de los caros! En cambio si comparto contigo las ganancias me restará una miseria. Por otro lado, seguro que gastarías tu parte en vicios que no soporto…

Clodoveo.—¡Por todos los santos! Si yo carezco de vicios…

Brunilda.—¿Me consideras tonta? ¡Te he descubierto tantas veces dándole a Herminia caudales que contabilizabas a voces mientras pasaban de tu mano a la suya!

Clodoveo.—Ves salmonetes donde hay pescadillas. Confundes elefantes con ladillas. Te encuentras con un pingüino y te parece una cebra. ¿De qué me hablas? ¿De qué voces? Brunilda, tú imaginas cosas, sospechas de los perros que pasan a tu lado, identificas la sombra de un gato con una lechuza… Recuerda cuando confundiste la silueta de Maese Pérez con la de un oso salvaje. Tu fantasía te traiciona, Brunilda. Y, aunque me hayas visto entregándole dinero a Herminia, eso no significa que yo participe de ningún vicio. Ella me ha facilitado apoyo económico en varias ocasiones y, cuando me ha sido posible, le he devuelto el préstamo. Si tú me dieras una parte mayor de nuestro sueldo, no mendigaría esas ayudas.

Brunilda.—¿Sabes que comentan los feriantes durante los desayunos?

Clodoveo.—A esas horas duermo. ¿Quién puede mantenerse en pie antes de las doce de la mañana? Déjate de excusas necias. Abre esas manitas y permite que caiga al suelo una monedita, sólo una…

Brunilda.—Esta vez seré yo quien luzca una prenda adquirida con nuestro dinero, ¡y no ésa!

Clodoveo.—¡Tus suposiciones me volverán loco! ¡Tus desatinos nos traerán la ruina! Y, ya sabes, la ruina se acompaña de la miseria, y la miseria se cubre con harapos macilentos, sonríe con dentadura de madera, agita las manos con ira, transforma el aire en aliento putrefacto. La gente huele la miseria y se caga encima. ¿Eso quieres Brunilda? Pobre de mí, ¿por qué me injurias de esta manera? ¡Por Dios bendito! Sabes muy bien que…

Brunilda.—(Interrumpe a Clodoveo.) No insistas. Herminia te acurruca entre sus pechos como si fueras un niño, o una paloma aplastada. Entonces tú gimoteas como un bebé, o un palomo en celo. Ella incluso te canta eso de «por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas», con una voz aguda de rata que me repugna. Y tú, ansioso, te aferras a ella como si tu salvación dependiera de abarcarla con tus brazos diminutos.

Clodoveo.—¿Por qué te inventas esas historias? ¿Recuerdas lo que te sucedió con Jacinto «el tragasables»? ¿Lo recuerdas? Ese hombre casi murió por tu culpa. Afirmabas que su esposa se veía con «el hombre mono» que, por cierto, era más primate que hombre. Incluso prometiste por lo más sagrado que habías sorprendido a los dos abrazados en la jaula de los leones… Al final casi matan a Jacinto entre su esposa, «el hombre mono» y la gorila.

Brunilda.—Sé muy bien lo que sé y lo que vi.

Clodoveo se abalanza sobre Brunilda con el propósito de arrebatarle la bolsa con el dinero.

Clodoveo.—(Mientras forceja con Brunilda.) ¡Venga, el dinero! Que no lo regalan, que no cae del cielo y que, además, es obligatorio compartirlo.

Brunilda.—(Alejándose.) ¡Te he dicho que no me da la gana! ¡Sátiro, rompeolas, rumiante elástico!

Brunilda y Clodoveo forcejean en el suelo, se pelean, se increpan y se propinan algún que otro golpe sonoro, ya sea patada o coscorrón. Clodoveo, a pesar de sus esfuerzos colosales, no logra su objetivo. Al final, la pareja, exhausta, abandona la riña. Ambos, sentados, resoplan como ballenas.

Brunilda.—¡Clodoveo, ya es suficiente! Esta gratificación me la gastaré sola en lo que se me antoje. Además tú inviertes nuestros dineros en rarezas.

Clodoveo.—(Con la respiración agitada.) ¿Cuántas excusas utilizarás para negarme mi parte? Primero me vienes con lo de Herminia, ahora con no sé qué cosas.

Brunilda.—¿Cómo quieres que califique esas colecciones excéntricas? Primero fueron las muñecas de porcelana, luego los jarrones chinos, después las canicas, continuaste con las moscas exóticas, ésas que alguien te vende a precios desaforados. Por no hablar de tus últimas adquisiciones: las cajitas de alabastro. Además las piezas de tus colecciones se desmenuzan durante los traslados.

Clodoveo.—¡Pero si esas cajitas te encantan! ¿Acaso no guardas en una de ellas, bajo siete llaves, tus ahorros?

Brunilda.—Con ese dinero, que reuní con tesón, ayer me compré estos pendientes en el puesto de Aurelio, el platero. Por cierto, ni siquiera has reparado en ellos. Aunque estoy acostumbrada…

Clodoveo.—(Interrumpiendo a Brunilda.) Claro que los había visto. Pero no he realizado ningún comentario porque me ofende que inviertas tus ahorros en tus cosas, en lugar de comprarme regalos.

Brunilda.—¡Eres un egoísta y un carnicero! No te mereces el pan que te llevas a la boca todos los días, ni esos dientes falsos que tanto te afean la sonrisa.

Se escucha el canto de un gallo.

Brunilda.—¿Qué ha sido eso?

Clodoveo.—Quizá se trate de Ceferino «el faquir».

Brunilda.—¿Ceferino imita el sonido de los gallos?

Clodoveo.—En todo caso se los come. (Procurando agradar a Brunilda. Cariñoso.) Pero Brunilda, ¡por la Virgen Sacrosanta!, no te violentes conmigo, no lo soporto. Sabes muy bien que te prefiero cuando me acaricias las ingles, cuando me fustigas en el lomo, cuando me besas la carne que media entre los dedos de los pies y, sobre todo, cuando me lees por las noches esos hermosos libros ilustrados con los martirios de los santos. Entonces sí que disfruto con tu voz, casi apagada por el cansancio, quebrada por los gritos que brindas durante la actuación… Esa voz tuya, casi mortecina, se complementa a la perfección con las descripciones de los sufrimientos de los santos a la parrilla, caramelizados, puestos a salar, descuartizados, con los ojos en una bandeja, con las carnes abiertas de par en par, desollados, con la piel sanguinolenta como peces recién abiertos al sol por un garfio…

Brunilda.—(Interrumpiendo a Clodoveo.) Sé que me quieres, aunque te muerdas los labios…

Clodoveo.—Todos las noches, si aproximo mi cuerpo al tuyo, siento que un pequeño buitre me golpea en el estómago y que una enorme pulga se nutre de mis sesos. Si, por cualquier motivo, rozas mi mano durante el espectáculo, mi pecho, como el de un mártir, se abre para celebrar un banquete de sangre. Te prefiero al mar, a los árboles, a las perchas mohosas, a los pechos de las trapecistas y a los suplicios de los santos. Pero si me dieras ese dinero que guardas te querría incluso más.

Brunilda.—(Desilusionada.) Luego, cuando me desnude, olvidarás todo lo que has dicho y te girarás para no contemplar mi espalda.

Clodoveo.—(Con calma.) Porque tu espalda es horrible, repugnante, muy fea, me asquea. En ella sólo encuentro cicatrices.

Brunilda.— Eres peor que mi padre. Él me golpeaba con un látigo todas las noches mientras me gritaba: «¡Crece, crece, enana de mierda, crece de una vez!». Luego me aplicaba aceites, ungüentos, extrañas mezclas que él mismo fabricaba con la intención de aligerar el proceso de cicatrización de mis heridas, pero que, por su composición, también incrementaban la intensidad de mis dolores.

Clodoveo.—¿Me entregas el dinero sí o no?

Cuadro II

Entra Legión con paso lento.

Brunilda.—¡Con estas monedas me compraré un vestido nuevo! Pero no uno cualquiera… La tela estará fabricada con el perfume y la textura de las madreselvas y también de las ortigas. Un vestido que muestre mi espalda desnuda…

Clodoveo.—¡Qué asco!

Legión.— Vosotros os pasáis el día discutiendo…

Clodoveo.—¡Ay, Virgen del aprisco! ¡Quién habló! Toda la feria comenta que duermes dentro del ataúd donde escondes tu fortuna. Bueno, eso si concilias el sueño… porque también se rumorea que pasas las noches en vela contabilizando tu dinero.

Legión.—¿Y os creéis esas falacias? La gente se inventa cualquier cosa. De todos modos no esperaba que os unierais a mis agresores. Siempre os he tratado bien, incluso os he agasajado en vuestros cumpleaños.

Clodoveo.—A mí me regalaste una corbata vieja y descolorida que habías heredado de tu abuelo.

Brunilda.—Según los tramoyistas le arrebataste esa prenda al cadáver insepulto de tu abuelo.

Clodoveo.—Y a Brunilda le ofreciste un frasco de perfume tan vetusto que se deshacía en las manos.

Legión.—¡Cuánta ingratitud! En esta feria todos me acosan. Mientras paseaba por este paraje cenobial percibí vuestra disputa y, con la mejor intención, me aproximé para serviros de moderador. Y, ¿así me pagáis esta muestra desinteresada de fraternidad por mi parte…?

Brunilda.—No te entrometas en nuestros jaleos, márchate y no te preocupes.

Legión.—Si yo fuera el propietario del circo os pagaría la mitad. Total para lo que hacéis.

Brunilda.—Al menos nosotros nos ganamos la vida con nuestro esfuerzo…

Legión.—¿Qué insinúas?

Brunilda.—Tú exhibes a esa cosa mitad hombre mitad animal, te aprovechas de la curiosidad que despierta en la gente y después te apropias de una recaudación que, en justicia, pertenece a esa… (duda) criatura.

Brunilda mientras habla mueve las manos. En un descuido Legión le arrebata la bolsa con el dinero.

Legión.—¿Te parece poco lo que hago? ¿Qué sería de esa cosa sin mí? Me ocupo de sus necesidades, le entrego las sobras de mi comida, le procuro medicinas cuando enferma… También mi protegido obtiene beneficios de su desgracia.

(...)

El impenitente lector hallará en el libro el resto de la obra.

1 comentario

Silvia Urite -

He visto recientemente la puesta de su obra en Buenos Aires, Argentina.

En mi página está la crítica.

Saludos

Silvia