Beckett (Artículo de Fernando Arrabal publicado en la revista L'Atelier du Roman)

Comme tout le monde le sait déjà, Samuel Beckett a vécu dans unemansarde jusqu’à la fin des années soixante. Au 6 de la rue des Favorites,à Paris. C’était une pièce au plafond très bas qui communiquait avec une chambre. Un gîte sans ascenseur. Plus tard il a emménagé dans un appartement petit et moderne. Trois pièces au numéro 38 du boulevard Saint Jacques. De la cuisine il pouvait voir les prisonniers de la Santé.

De son vivant je n’ai jamais révélé ces adresses. Beckett, malgré l’écueil du prix Nobel, a pu traverser l’existence discrètement. Le secret le protégeait entre les franges du vide.

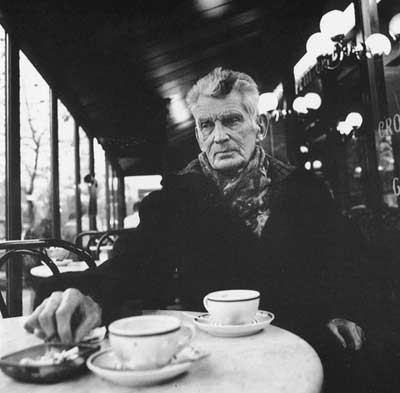

Il était élancé et très beau. De plus en plus. La première fois que je l’ai vu j’ai pensé qu’il avait de la chance d’avoir de si belles rides. Sous son aigrette de huppe le temps avait tracé des sillons. Profonds comme les lignes du destin. Traits dociles à la misanthropie. Le pessimisme s’était jeté sur lui. En le bousculant pour toujours. Je n’ai jamais rien eu de commun avec lui. Sauf les échecs.

Il semblait avoir copié sa tenue et sa patience sur un épouvantail.

Dans la steppe de l’éternité. Sa lucidité irradiait de ses yeux bleus. Presque transparents. Me regardait-il avec la solidarité d’un condamné à mort avec un autre condamné ? Mais il contemplait l’horizon avec résignation.

Il ne pouvait rien attendre de cette vallée de larmes. Sauf une partie de Mickail Tahl. Pourtant, il aimait rire. Il faisait des jeux de mots drôles. Et il aimait à se surprendre, ou me surprendre ? L’humour était son aristocratique dédain envers lui-même. Une manière élégante de se moquer de ses propres misères et faiblesses. Souvent, ses pièces ont été accueillies avec la gravité d’un cours de philologie. L’humour festonnait ses écrits. Et en tout cas, ses conversations avec moi. C’est pourquoi nous faisions souvent allusion à d’autres humoristes : depuis Cervantès jusqu’à Rabelais.

Beckett a reçu ses premiers droits d’auteur alors qu’il approchait de la cinquantaine. Il se serait laissé mourir s’il n’avait vécu avec Suzanne. Sa complice. Aussi menue que tenace. Et parfois rageuse. Grâce aux leçons de piano de sa compagne française, il a pu survivre.

Le futur dramaturge, pendant la guerre, s’est cloîtré dans une tente. Suzanne la lui avait installée dans sa mansarde. Et dans cette quechua il a pu vivre pendant un lustre comme un personnage beckettien. Dix ans avant Godot. Les plus fantaisistes (parmi lesquels ne s’est jamais trouvée la très discrète Suzanne) ont affirmé que l’auteur de Fin de partie avait roqué dans sa tanière. Et qu’il n’ouvrait sa « porte » que pour recevoir les plats, les verres et les pots de chambre que lui présentait ou reprenait sa pianiste. Rabaissant la légende, Suzanne m’a assuré que Beckett avait dressé son prisme de toile et de solitude pour se protéger du froid. Pendant les hivers glacials de la guerre et sans chauffage dans son habitacle.

Claquemuré dans le quasi-néant il a vu bouillonner son inspiration. Certains ont dit que Suzanne a été une femme atrabilaire et vindicative. D’autres ont écrit que jusqu’à sa mort, survenue quelques mois avant celle de Beckett, la reconnaissance si tardive de l’oeuvre de son compagnon lui cuisait encore. En réalité elle a fait partie de ce choeur de femmes qui ont tout donné pour leur auteur bien-aimé. Il me semble que son unique intransigeance a été de consacrer toute sa vie, tous ses efforts et tout son pécule à Samuel Beckett. Suzanne a trouvé un éditeur pour la première pièce. Mais elle est restée à Paris avec son petit chien le jour où Samuel était nobelisé à Stockholm. Elle m’a dit que le Prix, lui seul le méritait, personne ne devait le partager. Pour l’auteur de Watt la réussite, ou son frère siamois l’échec, n’ont jamais été le centre de ses inquiétudes. Et encore moins de ses conversations.

Ses deux jumeaux sont apparus ou ont disparu de son existence comme les ombres d’un rêve. Ou des fantômes de mirage. En accord avec sa réserve, son oeuvre a été une frondaison de murmures. En tournant le dos à l’urgence.

Les charmes hermétiques de la précision ont fasciné Beckett. Peutêtre jusqu’à l’émouvoir. Ses distractions favorites ont été les échecs et les mathématiques. Fin de partie fait allusion à la dernière phase du jeu. Murphy, le héros du roman éponyme, se nomme presque comme le champion américain Morphy. Ce surdoué du xixe siècle devenu fou de misanthropie. Il finit sa vie à La Nouvelle-Orléans en parcouran d’imaginaires remparts au service du roi d’Espagne.

Dans Murphy on peut lire une drôle de partie d’échecs. Le vainqueur, M. Endon, se défend précisément en jouant une Affensa Endon ou Zweispringerspot « avec des coups jamais vus au café Régence et rarement au Divan de Simpson ». Beckett s’est abandonné au sortilège de son échéphilie.

Son attirance pour l’exactitude englobe naturellement le mot et la phrase. Les sentiers absurdes et fatals de l’art d’écrire le ravissaient. Les versions françaises de textes directement écrits en anglais ont signifié pour l’auteur, changé en traducteur, des gouffres sans fin. Des réflexions guettées par les incertitudes et les scrupules. Il accordait au français beaucoup de prix, mais se heurtait au cartésianisme majestueux de cette langue aussi subtile que riche. Comment transposer en français la concision et la substance de Endgame ou de Lessness ? Il ne s’est jamais senti entièrement satisfait ni par Fin de partie ni par Sans. Jusqu’au dernier jour il s’est creusé la cervelle pour trouver la solution de ces problèmes de quasi-géométrie fractale. Le « Oh ! » de Oh ! les beaux jours a été le fruit de jours complets de méditation. Le titre Krapp’ Last Tape a glissé métaphysiquement jusqu’à se transformer en français en La Dernière Bande. Ainsi la scatologie est devenue érotisme.

Beckett m’a adressé une centaine de lettres. La plupart avec la concision de l’indispensable. Ses dédicaces au fil de la plume disaient le strict nécessaire. Naturellement il écrivait à la main ses missives. Il répondait par retour du courrier avec une calligraphie de plus en plus penchée, jusqu’à presque se coucher sur l’horizontale mélancolie de qui n’espère rien. Tout le prédisposait à s’enfoncer dans sa clairvoyance.

Le jour où j’ai connu Beckett j’avais près de vingt-quatre ans et lui presque le double de mon âge. Nous nous sommes toujours vouvoyés, comme pour prolonger la relation qui nous a unis dès le premier moment. Soudain, il m’a tutoyé quelques mois avant sa mort. À ce moment, la Comédie-Française s’était engagée à jouer sa Fin de partie.

Mais dans un décor mi-cramoisi mi-brunâtre en dérogeant à ses annotations scéniques. La pièce était interrompue par une ridicule petite musique précisément là où l’auteur avait écrit « silence ». On avait ajouté de nouveaux personnages et des accessoires aux couleurs bigarrées de style antibeckettien. Beckett en était si affecté que je ne l’ai jamais vu aussi affligé. Il faut se demander si cette transformation et les coups de corne des manipulateurs qui en ont découlé n’ont pas accéléré sa mort.

Voyant cela, et après avoir reçu l’appui de Ionesco, Kundera et Arthur Miller, j’ai écrit une lettre ouverte pour le défendre. Miraculeusement mon intervention a pu mettre un terme à la représentation. Et a poussé

Beckett à me tutoyer. Quand j’ai connu Samuel Beckett j’étais encore au sanatorium. Mais lui était déjà mutilé du poumon. Un soir un clochard du métro, peut-être à moitié ivre, lui avait donné un coup de poignard. Quelques jours plus tard Beckett était allé en prison rendre visite à son agresseur.

Il lui avait demandé la raison de son geste. Le clochard après une longue pause, presque comme s’il attendait Godot, lui mn avait répondu, tel un personnage beckettien :

– Est-ce que je sais ?

Hormis son oeuvre littéraire publique je crois que l’on ne connaît qu’un seul et long texte de Beckett : la lettre qu’en 1966 il a adressée aux juges madrilènes qui me gardaient en prison à Carabanchel. Après avoir sollicité ma libération, il y proclamait son art et ses raisons d’écrire. Il faut donc considérer que les phrases qu’il semble me consacrer sont des autodéfinitions. « Arrabal [lire : Beckett] devra beaucoup souffrir pour nous donner une oeuvre… Que F. A. [lire : S. B.] soit rendu à ses tourments, n’ajoutez rien à sa propre douleur. » Solitaire et sans message mais fatalement intègre, Beckett m’est toujours apparu comme un flocon de grâce.

Fernando Arrabal

Dans l’impossibilité où je me trouve de témoigner au procès de Fernando Arrabal j’écris cette lettre en espérant qu’elle pourra être portée à la connaissance de la Cour et la rendre peut-être plus sensible à l’exceptionnelle valeur humaine et artistique de celui qu’elle va juger. Elle va juger un écrivain espagnol qui, dans le bref espace de dix ans, s’est hissé jusqu’au premier rang des dramaturges d’aujourd’hui, et cela par la force d’un talent profondément espagnol.

Partout où l’on joue ses pièces, et on les joue partout, l’Espagne est là. C’est à ce passé déjà admirable que j’invite la Cour à réfléchir, avant de passer jugement. Et puis à ceci. Arrabal est jeune. Il est fragile, physiquement et nerveusement.

Il aura beaucoup à souffrir pour nous donner ce qu’il a encore à nous donner. Lui infliger la peine demandée par l’accusation, ce n’est pas seulement punir un homme, c’est mettre en cause toute une oeuvre à naître. Si faute il y a qu’elle soit vue à la lumière du grand mérite d’hier et de la grande promesse de demain, et par là pardonner. Que Fernando Arrabal soit rendu à sa propre peine.

[14 août 1967.]

Chers amis. Voici ce que j’ai envoyé à Maître Molla. Puisse cela servir à quelque chose. Je pense très fort à vous et souhaite de tout mon coeur ce que vous devinez. Ne me laissez pas sans nouvelles. Je rentre le 27.

Amitiés

Sam Beckett

[Artículo publicado en L’Atelier du Roman (dirigida por Milan Kundera), n. 59, septembre 2009, París "Lettre Internationale" automne 2009-édition roumaine]

3 comentarios

Jordan Trunner -

Nike Shox Shoes -

rachid -

mais je me demande pourquoi ne trouve t'on pas une analyse de Murphy? est ce que cette oeuvre est si difficle à analyser?